「横綱土俵入りって何だろう?横綱が、体にしめ縄みたいなの、巻き付けてるあれの事?」そうです。

それが、横綱土俵入りです。

横綱土俵入りは、見どころ満載なので詳しく説明していきます。

土俵入りとは

簡単に言えば、横綱が登場する儀式です。

大相撲の最高位である横綱が、幕内取組前に土俵入りを行います。

幕内土俵入り

横綱土俵入りの前に、幕内力士の土俵入りがあります。

土俵入りの順番は決まっていて、奇数日が東方からで、偶数日は西方からとなっています。

この幕内土俵入りは、当日取組の東西の力士に分かれています。番付で東と西に別れていますが、当日取組の東西とは違います。

当日の取組が東同士、西同士であれば、番付が上位の力士が本来の方角になり、下位の力士は反対側の方角となります。

一例として、西の大関と前頭3枚目力士との取組であれば、大関は西方から、前頭3枚目は東方からとなります。

ここでちょっと聞いて欲しいのが、呼出が打っている拍子木です。

幕内土俵入りの時と退場の時に、打たれているんですが、よーく聞いて欲しいんです。

拍子木は「柝(き)」と言い、大相撲で使う柝は桜の木で出来ており、高めの音が出るんです。

この拍子木は、西と東で音が違うんです。一瞬だけ、東と西の拍子木が重なって打たれるんですが、微妙に東の方が音が高いように聞こえます。

この拍子木の音、特に重なってる時、好きな音なんです。みなさんも是非聞いてみて下さい。

横綱土俵入り

幕内力士の土俵入りの後、横綱が単独で土俵入りを行います。

先頭に、拍子木を打ちながら立呼出(呼出のトップ)、その後に立行司(行事のトップ)が入ってきます。

そのすぐ後ろから、露払い、横綱、太刀持ちが順番に入ってきます。

横綱土俵入りは、その日出場している横綱全員が順番に行います。

横綱が足を上げ四股を踏むとき、観客から「よいしょ」の掛け声が飛びます。

これは絶対言いたいですね。横綱土俵入りの一番の醍醐味です!

土俵入りの型

横綱土俵入りには、型が2つあります。「雲竜型」と「不知火型」です。

雲竜型

雲竜型は、四股を踏んでから腰を割って、左手は胸付近に当てて、右手は右前方に伸ばします。その型のまま「せり上がる」土俵入りです。

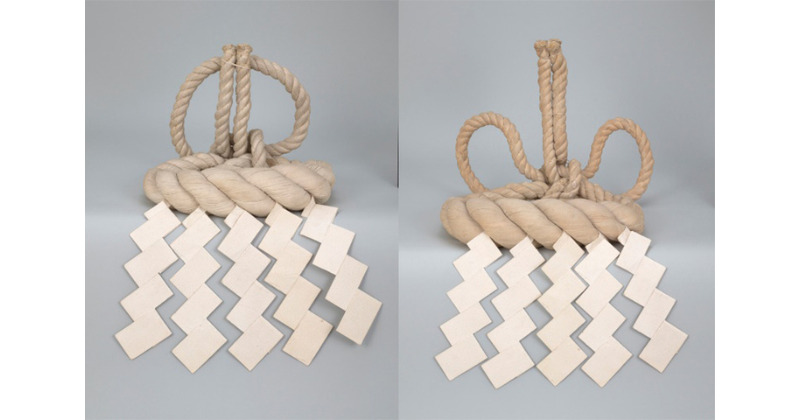

雲竜型は、攻め(右手)と守り(左手)の両方を兼ね備えた型で、綱の結び目の輪は1つです。

不知火型

不知火型は、四股を踏んでから腰を割って、両腕を外側前方に伸ばします。その型のまま「せり上がる」土俵入りです。

不知火型は、攻めの型で、綱の結び目の輪が2つになるように締めるため、雲竜型より長く重くなります。

土俵入りの型はどうやって決めるのか?ですが、所属する一門に左右されることが多いです。

部屋の師匠と、力士本人が周囲の意見を聞きながら決めるので、相撲協会が決めたりはしません。

綱

横綱土俵入りの時、横綱は純白の綱を腰に締めています。

綱の締め方は、土俵入りの型によって違います。横綱の後ろ姿を見ないと分からないので、見逃さないようにしましょう。

「雲竜型」は輪が1つで、「不知火型」は輪が2つです。輪を2つ作る必要がある為に、「不知火型」の綱のほうが少し長いです。重さは約5~6キロです。

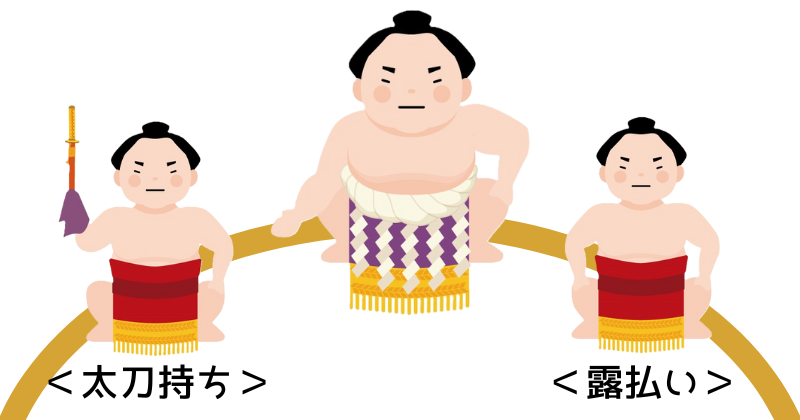

露払い、太刀持ち

横綱土俵入りは、3人で行います。

横綱は、露払いと太刀持ちを従えて土俵入りを行います。

一緒に土俵に上がる露払いと太刀持ちは、関脇以下の幕内力士の中から2名を選びます。

同部屋か、同じ一門の幕内力士が務めます。

露払いは、横綱土俵入りの時、先導として横綱の先に立ち、道を開きます。

露払いは、手に何も持っていません。

露払いは、入場の時も退場の時も、横綱の前を歩いています。

太刀持ちは、横綱土俵入りの時、太刀を持って横綱の後ろに従う力士です。

右手に太刀を捧げ持ちます。

太刀持ちの方が、露払いより上位力士です。

横綱と太刀持ち、露払いは、三つぞろいの化粧まわしをして土俵入りをします。

化粧まわしは、美しいです。刺繍にデザインも素敵ですが、やはり横綱がつける事によって風格が違ってきます。

この化粧まわしは、企業から贈られる事が多いです。

3人ともデザインが違う化粧まわしもありますので、是非注目して観てください。

ちなみに日馬富士の引退相撲の時には、露払い「鶴竜」太刀持ち「白鵬」が務めました。

凄い顔ぶれですね。

土俵入りはいつ見れる

いつ見れるのか

横綱が出場していれば、毎日見れます。

横綱全員が土俵入りしますので、横綱の人数が多いほどたくさん見れます。

幕内土俵入りが終われば、スグ横綱土俵入りです。

時間的には、15時45分ぐらいですね。

横綱土俵入りは、番付通り東の正横綱は、常に東から土俵入りを行います。

本場所で横綱が2人出場している場合は、奇数日は東の横綱から、偶数日は西の横綱から先に土俵入りを行います。

近年の横綱

近年の横綱土俵入りは、下記の通りです。

| 何代 | 横綱名 | 型 | 出身 |

|---|---|---|---|

| 69代 | 白鵬 翔 | 不知火型 | モンゴル |

| 70代 | 日馬富士 公平 | 不知火型 | モンゴル |

| 71代 | 鶴竜 力三郎 | 雲竜型 | モンゴル |

| 72代 | 稀勢の里 寛 | 雲竜型 | 茨城県 |

| 73代 | 照ノ富士 春雄 | 不知火型 | モンゴル |

上記を見ると、圧倒的に雲龍型を選ぶ横綱が多いことが分かります。自分自身で選ぶというより、やはり一門で受け継がれてる型になるんですね。

横綱照ノ富士は、師匠の伊勢ケ浜親方(元横綱旭富士)に「不知火型」を教えてもらいました。

照ノ富士の土俵入りです。

左側が令和4年7月場所、右側が令和5年7月場所です。

まとめ

横綱土俵入りは、中入り前に行われるので、どんなに遅くても3時半には会場入りしましょう。

絶対に観なくてはなりません。

やはり、横綱土俵入りは特別です。当日に横綱土俵入りがなければ、場所は締まりません。

横綱土俵入りがあって、いよいよ幕内の取組が始まるという、気合入れの意味があります。

今までは当然のように観れていた横綱土俵入りですが、近年の横綱は休場が多いです。なので、毎日観たくても観れないんです。しかも一人横綱だと、その横綱が休場したらもう終わりです。

しかも、時間もお金も用意して、観戦に行ったときに観れなかったらテンション下がりまくりです。

そんな対策の為に、私は初日に観に行くようにしています。絶対に観たいので。

横綱以外でも、休場者は出ますので、全員観たい方は早目の日程にされる事をおすすめします。

ではここまで読んで頂きありがとうございました。