番付って、お相撲見てると良く聞くけど何?

簡単に言うと、力士の格付けの事だよ。

分かりやすく、順番に説明していくね。

力士は大きく分けると、関取と力士養成員に分かれます

| 関取 | |

|---|---|

| 横綱 | 大相撲において、番付の最高位。原則大関で2場所連続優勝とし、またはこれに準ずる成績を挙げた力士が横綱となる。 |

| 大関 | 三役力士の最上位。大関昇進の目安は、3場所連続で三役(関脇・小結)の地位にあり、通算の勝ち星が33勝以上とする。 |

| 関脇 | 三役と呼ばれる地位で、その中の2番目にあたる。前場所の成績と番付から、上から順に関脇とする。定員の定め無し。 |

| 小結 | 三役と呼ばれる地位で、その中の3番目にあたる。前場所の成績と番付から、上から順に小結とする。定員の定め無し。 |

| 前頭 | 平幕と呼ばれ、幕内力士の一つである。前頭筆頭から最大前頭18枚目までとされる。 |

| 十両 | 正式名称は十枚目と呼ばれ、関取として扱われる。 |

| 力士養成員 | |

|---|---|

| 幕下 | 正式名称は幕下二段目と呼ばれ、関取を目指す力士達で、最も競争の厳しい地位にある。 |

| 三段目 | 定員東西合わせて180人。まず力士はこの三段目を目指している。 |

| 序二段 | 番付表の下から二段目の地位である。定員の定め無し。 |

| 序ノ口 | 一番下の地位。初めて番付に名前を載せれる。定員の定め無し。 |

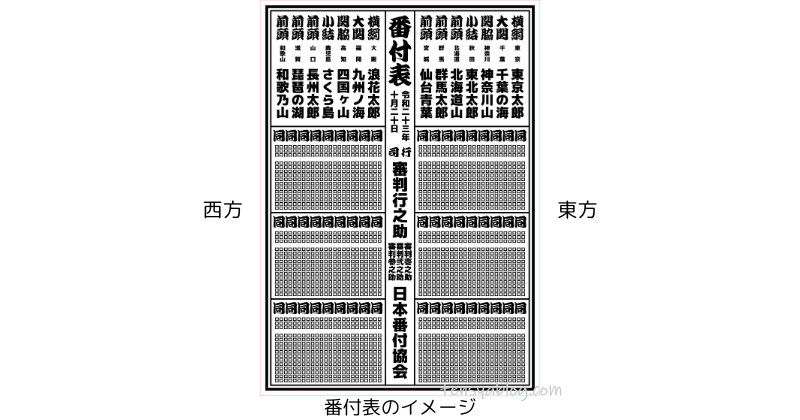

番付は横綱から序ノ口までの全力士の格付け表です。番付表とも呼ばれ、横綱が一番大きく立派に書かれ番付が下がるほど四股名の文字が小さくなります。

紙面の全体を東西に分け、紙面上では右に東方、左に西方に振り分け、ほぼ同格のものを対称の位置に並べています。番付が同位の場合は、東方の方が格上とされています。

右側から左に向けて番付が下がるように書かれています。また力士の他に、役員や行司、呼出し、床山の番付も書かれています。

詳しく説明していきます

関取と力士養成員の違いは何?

まず関取に属している力士と、力士養成員との大きな違いは月給があるか無いかです。関取の一番下の十両でも月給100万円以上です。

力士になったからには、全員十両を目標としています。

力士養成員は月給は無いが、本場所ごとに十両の1/10程度の場所手当をもらっています。でもこれだけでは暮らしていけないので、相撲部屋の大部屋で共同生活をして、家賃や食費がかからないようにしています。

給料以外にも違うことがあるの?

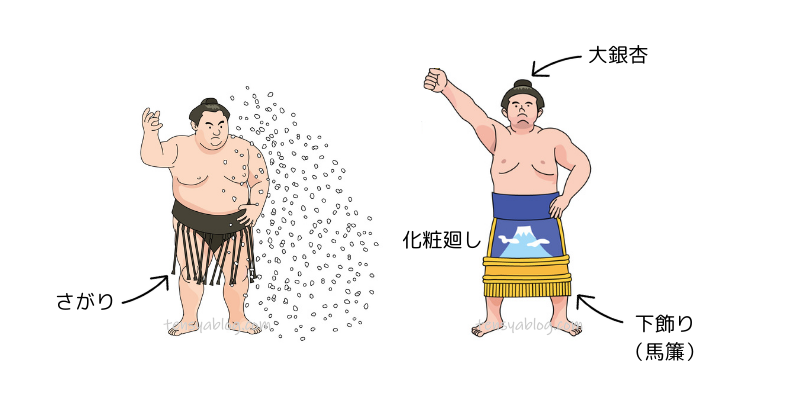

関取になるとそれまで丁髷だった髷が、凛々しい大銀杏に変わります。

そして土俵入りの時に化粧廻しが締められます。まえだれ状の廻しで、西陣織、博多織が主で豪華な刺繍が施されています。この化粧廻しの下飾りの部分(馬簾)に紫が使えるのは大関以上とされています。

今まで木綿で黒の廻しだったものが、絹製で好きな色の廻しにする事ができます。下がりも同じ絹製のもので、糊付けされ固められています。力士養成員の下がりは、紐状で固められていないのでユラユラしています。

普段から違うこともあるの?

服装が大きく違います。関取は紋付羽織袴、幕下・三段目・序二段は着物に羽織、序ノ口は着物(浴衣)となります。

関取の履物は白足袋に雪駄(畳敷き)、幕下は黒足袋に雪駄(エナメル製)、三段目は素足に雪駄(エナメル製)、序二段・序ノ口は素足に下駄です。

生活面はどうなるの?

十両になると大部屋から解放され、個室が与えられます。付け人をつける事もでき、今まで幕下時代にしていた雑用も免除されます。

このように関取になると、あらゆる面で大きく優遇されており、天と地ほどに待遇が違うと言われています。

相撲界は上下関係に厳しく、格差がはっきりと分かれています。その為とにかく勝って昇進する事を力士は目標としています。

取組について

取組は毎日あるの?

関取になると本場所15日間毎日取組があります。初日と2日目の取組は、本場所が始まる前に決まっています。3日目以降の取組は、前日に決められます。8勝で勝ち越しとなります。

力士養成員は本場所7日間取組があります。4勝で勝ち越しとなります。

勝ち越したらどうなるの?

番付は、本場所の勝敗によって上下します。相撲界は実力社会なので、上の番付へと昇進するには、取組で勝ち越すことが最低条件です。

しかし、必ず勝ち越せば昇進できるものではありません。

「番付は生き物」と言われるように、勝ち越ししても人数の関係で枠が空かず昇進できない場合もあれば、逆に上位力士が負け越した場合には基準となる勝ち星をあげていない力士が引き上げられて昇進する事もあります。

上位になればなるほど定員も少なくなり、成績と翌場所の地位は一定ではなく、他の力士との兼ね合いによる運・不運が大きいとされます。

三役って何?

三役とは番付上位の、大関・関脇・小結の事を言います。現在では大関を別格とし、関脇・小結だけを三役とする事が多いです。

小結の定員下限は最低2名(東西1名ずつ)これまで最大で4小結だった場所があります。

関脇も定員下限を小結と同じとし、これまでの最大は5関脇でした。

大関の定員はありませんが、昇進の目安は3場所連続で三役(関脇・小結)の地位にあり、通算の勝ち星が33勝以上とされていますので、そう簡単にはなれません。

また通常負け越すと番付が下がりますが、大関は1場所の負け越しでは陥落しません。2場所連続で負け越した場合に関脇へと陥落します。

前場所で負け越し、当場所の時に「角番」と言われます。ただし当場所で勝ち越せば大関の地位を守れます。角番脱出です。

関脇に陥落しても、次場所において10勝以上すると大関に復帰できます。これは特例復帰ともいわれ、関脇に陥落した直後の1場所のみ有効とされています。

横綱になるには?

大相撲において横綱になる条件は、原則大関で2場所連続優勝とし、またはこれに準ずる成績を挙げた力士が横綱になるとされています。

また、成績だけではなく横綱の品格基準を兼ね備えているかも条件の一つです。

| 横綱の品格基準として、日本相撲協会は以下のように明記しています |

|---|

| 一、相撲に精進する気迫 |

| 二、地位に対する責任感 |

| 三、社会に対する責任感 |

| 四、常識ある生活態度 |

| 五、その他横綱として求められる事項 |

横綱になる力士はその地位にふさわしい品格と抜群の力量を求められ、それが果たせなくなったら地位が下がるわけではなく、現役を引退しなければなりません。

大相撲の最高位ともなれば、負けは許されません。勝って当たり前、それが横綱です。

平幕力士が横綱に勝つことを金星を挙げると言われています。大相撲は横綱を倒すと盛り上がりますが、横綱は金星を配給と言われてしまいます。

横綱であり続けるには、力や技術を磨くだけでなく精神をも磨かなければなりません。

最後に

番付表は日本相撲協会のHPから購入する事ができます。

または、本場所前日の新聞に番付表が入っているので(入ってない新聞もあります)、それでも十分楽しめます。

横綱から前頭までしか載っていませんが、相撲協会の番付表よりも大きく見やすいし写真付きなので、分かりやすくていいです。

今回は、番付表についてでした。ここまで読んでいただきありがとうございます。